「書くという行為は、やがて耳を澄ますという行為になる。それも、聞こえないものに耳を澄ます。作品はどうも性能のよろしくない受信機みたいなものであります。かなたへ耳を澄ませば、かなたもこちらへ向けて耳を澄ます。これはヴァレリーの、確かナルキソスの詩の中にある言葉です。ナルシスといえば水鏡です。視覚的には鏡ですが、聴覚的には谺と言えるでしょう。谺の沈黙というアイロニーを含むことだと思います。ただ、その沈黙が、聞こえることの始まりか、言葉の始まりなのかもしれません。その境地にたどり着くのは無理なようでも、接近したいとは思っています。要するに、作家として、いまだに埒が明かない現状であります」(古井2012: 78)

「今、人が政治家や実業家に持っている不満は、突き詰めると、文学の欠如に対してではないか。それは、詩を読めとか、小説を読めということではありません。不確定なものへの関心のことです。なおかつ、何か確かなものを見つけたい。しかし、それはほぼ見つけられないものであり、それを求める心だけが確かなものなのではないか。そこが文学だと思うんです。[…]書くという行為には二通りあると思います。書くことがあるから書く。これが表でしょう。その裏に、書くことがなくなったところから書くということがある。書くことがなくなったというのは、今まで自分の馴れている世界、あるいは世界に通用する観念連合や、価値の軽重や、そのようなものがほどけてしまったところに生じます。実際には、書こうとして、一行も書けなくなるような境地がある。私にはよくわかるんです。いつもそこにさらされている。そこにさらされたとき、その奥から何かが見えてくる。そういう書き方があるんですね。」(古井2012: 80-81)(平成二十四年十月二十日 東京大学文学/「群像」平成24年十二月号)

「書くことは、言葉を花開かせる営みである。語り得ぬコトバを、書くことによって言葉にすることで、私たちは自分の心のなかに眠っている宝珠を発見する。」(若松 2016: 152)

「書くとは、自らの考えていることを確かめる行為であるよりも、書き得ない何かと邂逅する営みなのだろう。」(若松 2016: 161)

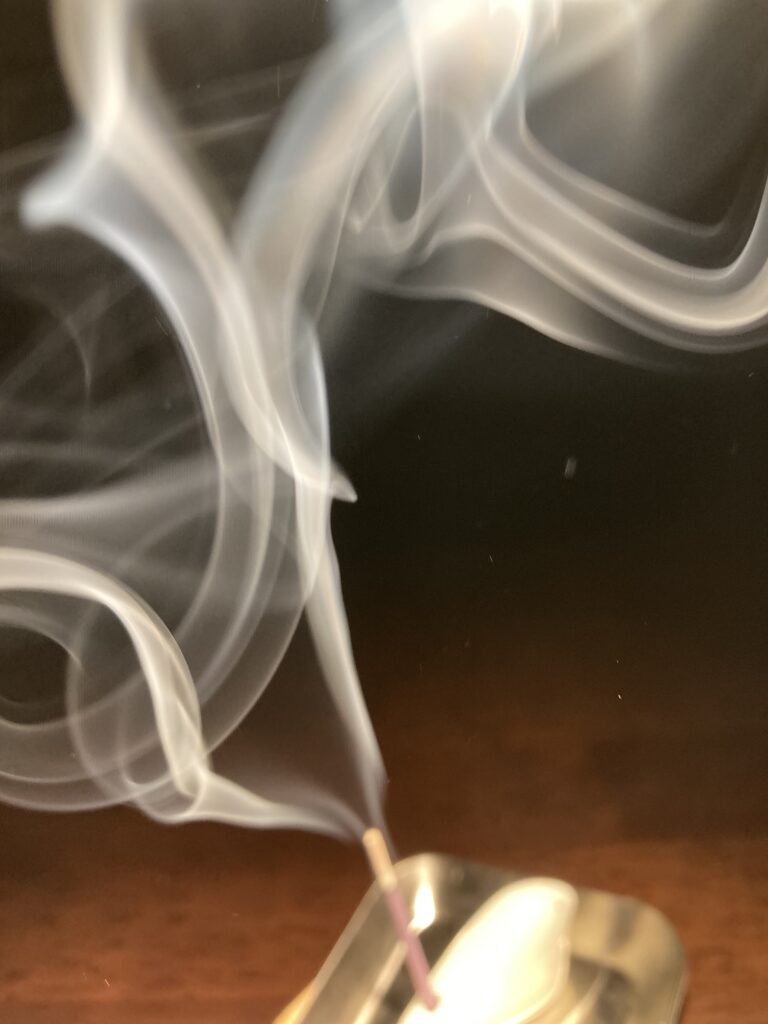

「書くとは言葉の器をつくるということだ。その言葉の器にわたしがとどめたいとねがうのは、他の人びとが自分の時間のうえにのこしてくれた、青い「無名」、青い「沈黙」だ。」「自分の時間へ」(長田 2015: 392)

「書くとはじぶんに呼びかける声、じぶんを呼びとめる声を書き留めて、言葉にするということである。」『奇跡ーミラクルー』(長田 2015[2013]: 652)

「読むことは、本にのこされた沈黙を聴くことである。」「聴くという一つの動詞」(長田 2015: 529)

「ことばって、なんだと思う?けっしてことばにできない思いが、ここにあると指すのが、ことばだ。」(長田 2015: 529)

「日本人にとっては、ちょっとわかりにくいことだと思うけど、「言う」ということ「思う」ということは古代ギリシャ語ではイコールでつなげる。それで、小田実さんとしては「発言と言うのは、思索、考えることと直結するんだ」とおっしゃるわけね。確かに古代ギリシャ語には近代の西洋語にある「思う」、think,フランス語はpenser、ドイツ語はdenken、それと全く等しい言葉はないようなんです。「認識」というのは、むしろ感受と言う方向になり、「思う」というような能動をあらわすとなれば、「言う」という言葉なんですね。lego、これは現在形一人称で不定詞はlegeinです。この「言う」には、二系列の意味があるんです。一つは「言う」、もう一つは「思う」。その名詞はlogosです。これも二系統あって、一つは「言葉」、もう一つは「論理」、ことわり。これは「考える」という意味の方向です。「はじめに言葉ありき」はlogosです。「言う」と「思う」を両方含んでいる。」(古井2007: 85)

「要するに言語ということは、いわゆる言葉の乱れを正すとか、そういうことではなくて、人は話す時、その都度、形にならないある思いのなかから一つの声を聞き分けて、それを文字にし、意味にし、意味を組み立てて、文章にしていく。そういうことを、書くにつけ読むにつけ話すにつけ思うにつけ、やっていると思うんです。人間という動物は言語の発明者でしょう。ほとんども形もないカオスから、僕は最初に声だと思うんですね、音声、それが言葉となり、意味となる。それは古今東西、人がものを話すたび、思うたびにやっていることです。その中で、特に日本人は「変換」というものを踏まえて難しい立場になっている。冒頭で、ギリシャ語では「言う」ということと「思う」ということがつながっていると言いました。「ロゴスは言葉であり、思いである」と。聖書で言う「はじめに言葉ありき」とは、実は我々が日常、一日のうちに何度も何度も繰り返していることではないのか。ですから、どうかというと、まあ、せめて身体は丈夫にしておきましょう。どうも長いことご清聴ありがとうございました。」(古井2007: 104)

古井由吉(2007)「小説の言葉」古井由吉(2020)『書く、読む、生きる』草思社、pp.82-104.

古井由吉(2012)「翻訳と創作と」古井由吉(2020)『書く、読む、生きる』草思社、pp.67-81.

長田弘(2015)『長田弘全詩集』みすず書房.

若松英輔(2016)『言葉の贈り物』亜紀書房.