先日、祖母が亡くなった。

近親者の死は初めてだった。

誰かがいなくなること自体の喪失がここまで大きいのか、と感じている。

頭では祖母が亡くなったということは理解している(つもりな)んだけど、受け入れられない、受け止め切れないというのが大きかった。

今まで、人の死に触れたことはあった。

でも、これほどに「死」の衝撃は受けたことがなかった。

「死」ってなんだろうと考えたとき、パッと思い浮かぶのは「肉体の死」だと思う。

肉体があるから生きているというよりは、呼びかけへの応答、語り掛けへの応答、もしくは応答をするために呼びかけるということができることこそ「生きている」と言えるのかもしれないと考えた。

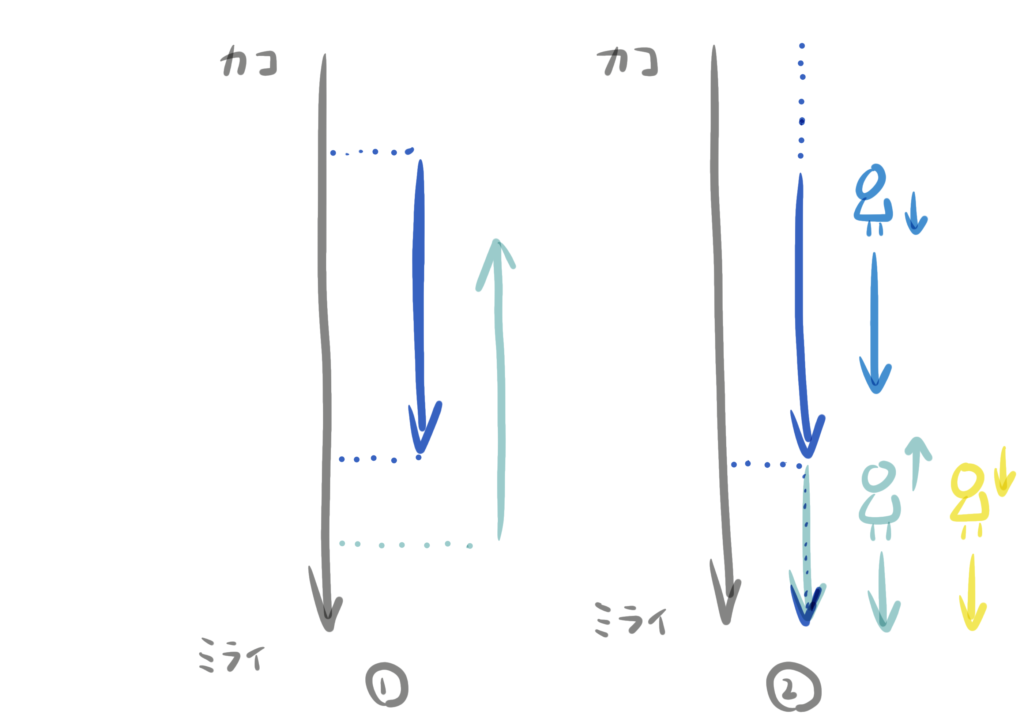

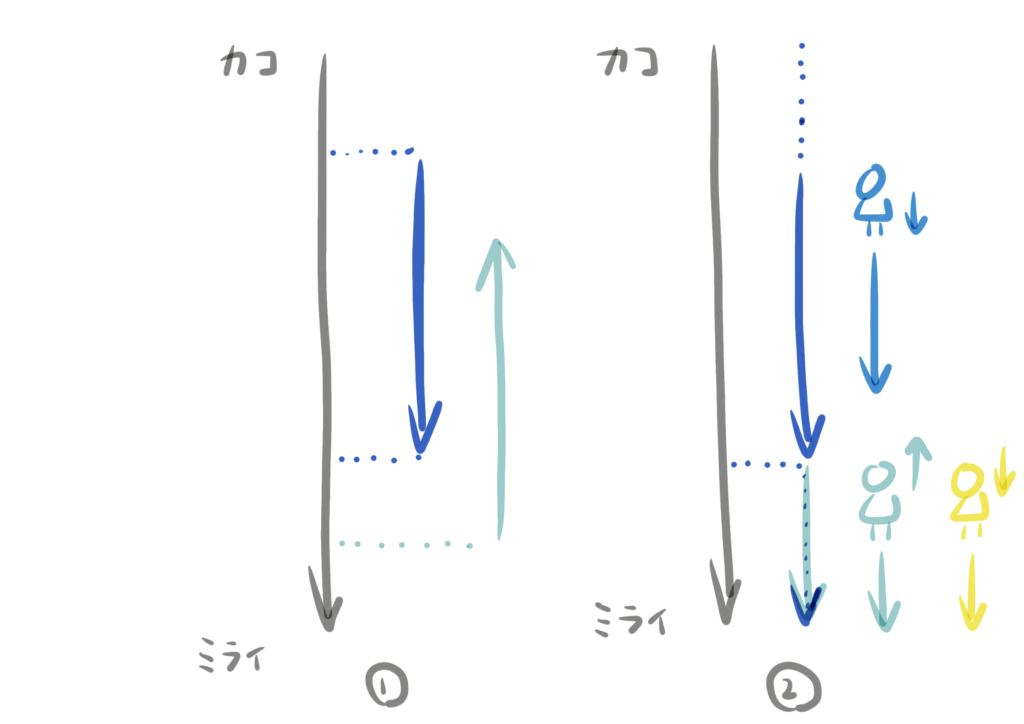

今回の祖母の死で、大きな喪失感を覚えたが、その喪失感の一部は、祖母と私の間の「相互行為性」が消えたからだと言える気がする。(そもそも自分が相互行為に興味があるからというのもあるが…)

呼びかけても応答がない、私からという一方向的な相互行為しか生まれない、そんなところに喪失感を覚えて、「死んでいる」と認識するのかな~と。

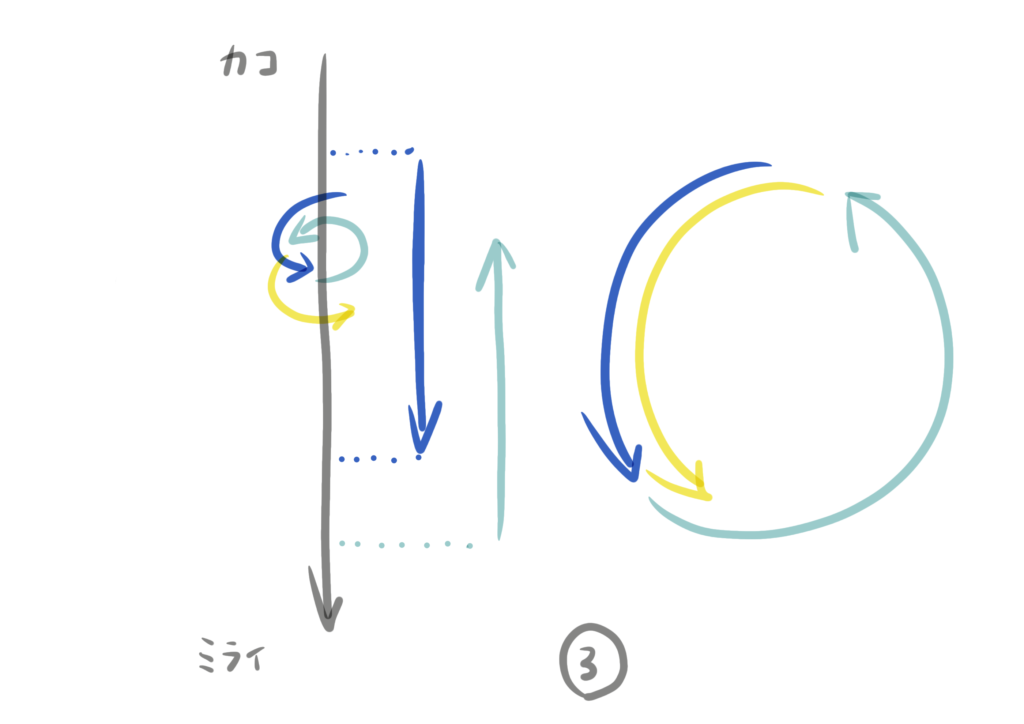

だけど、それだけでは終わらないというか。次の段階として、「遺影」に呼びかけるということをし始める。そこには祖母がいないのに、みんな「うちに帰ってこれて良かったな」とか「来たよ~」とか語り掛ける。自分も2日後ぐらいに語り掛けていた。

応答が来ないというのは分かってるんだけど、語り掛ける。

「肉体の死」によって、ぽっかり空いたその場所に遺影/お墓を「その人」としてあてはめようとするという感じ?「死んだから」その人と築いた相互行為の輪が消えるのではなくて、代替するみたいな?

だけどやっぱり「応答性」においては一方向的だから、「死」は理解しているというか…。

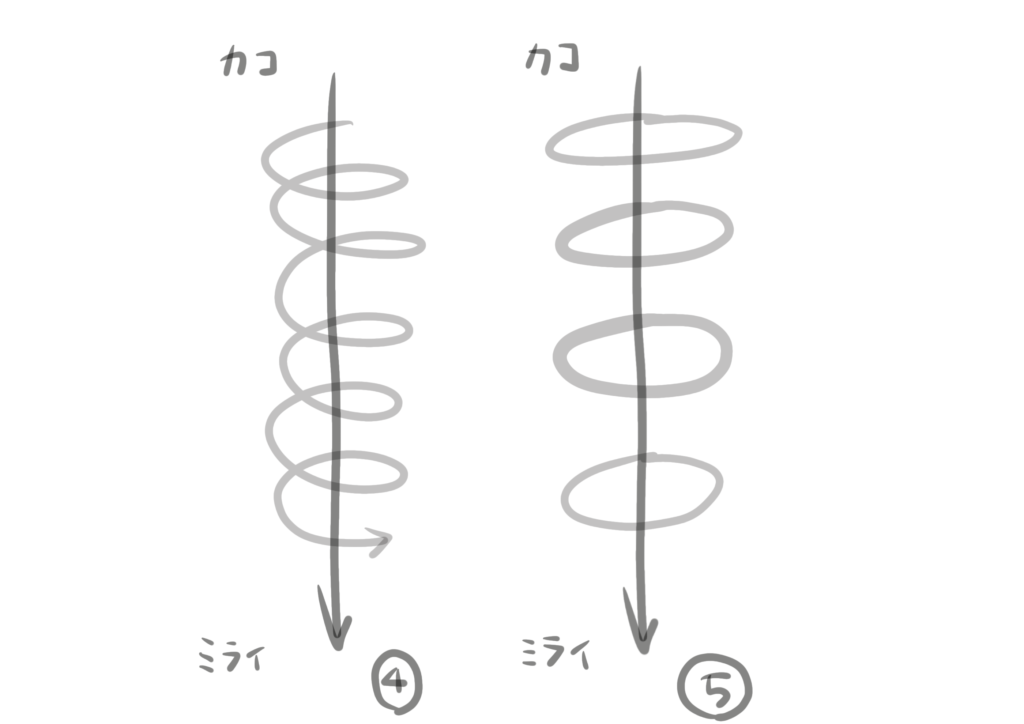

いずれにせよ、近い人間の死を本当の意味で受け入れていくことって難しいなというお話。小さい頃は、死んだ後の世界のことを創造して、無意味に怖くなって寝れなくなったりしたけれど、死を恐れる必要はないんだなと思った。

祖母は、THE主婦で、共働きだった両親の代わりにいつもそばにいてくれた。

お昼の料理番組を食い入るように見て、メモを取った数日後には食卓にその時の料理が出てきたり、掃除好きで毎日掃除を欠かさなかったり、まさに主婦の鏡!だった。最近は、認知症で私を見ても「誰?」って状態だったけど、名前を出せば、すぐに昔のように笑って名前を読んでくれて、嬉しかった。

なんか思い出を言葉にすると、もう会えないということがよりリアルになってしまうので、憚られる…。だけど、すてきな26年間をありがとう。